- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 37/2004

- Wie bleibt Gesundheit ...

Gesundheitsökonomie

Wie bleibt Gesundheit bezahlbar?

Drastische Veränderung der Bevölkerungsstruktur

In Deutschland leben zurzeit über 82 Millionen Menschen. In fünfzig Jahren werden es rund zwanzig Prozent weniger sein, also rund 65 Millionen Menschen. Um diese Größenordnung zu verdeutlichen, sei nur daran erinnert, dass durch die Wiedervereinigung im Jahr 1990 etwa 17 Millionen Menschen, also eine vergleichbare Zahl, zur "alten" Bundesrepublik hinzukamen. Der Bevölkerungsschwund geht mit einem doppelten Alterungsprozess der Bevölkerung einher, dessen Ursachen die niedrige Geburtenrate und eine steigende Lebenserwartung sind. Die zentralen Determinanten der Bevölkerungsentwicklung – Geburtenrate, Sterberate und Zuwanderungsrate – weisen letztlich zuwenig "Vitalität" auf, um die "graue Revolution" aufhalten bzw. ihr entgegenwirken zu können.

Krise ohne Ende?

Seit drei Jahren befindet sich Deutschland in einer gesamtwirtschaftlichen Stagnation; die hohen staatlichen Defizite und Schulden verstoßen gegen das Maastricht-Abkommen; beklagt werden die wachstumshemmende Ausgestaltung des Steuer- und Transfersystems, die hohe Regulierungsdichte sowie die unscharfe Finanzverfassung. Dennoch könnte sich diese unbefriedigende Lage sogar noch verschlimmern, denn Deutschland muss die ökonomischen Folgen der Globalisierung und der EU-Osterweiterung bewältigen und sich mit den gravierenden gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen des demographischen Wandels auseinandersetzen.

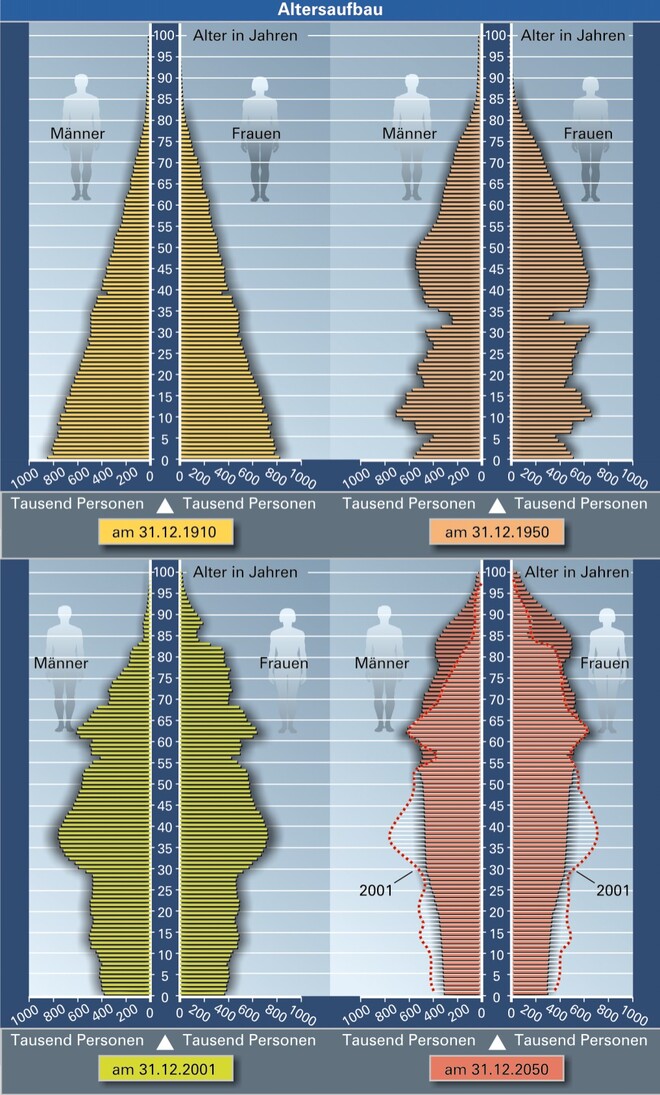

Natürlich sind Prognosen, die sich auf längere Zeiträume erstrecken, unsicher; man denke nur an die Diskussion über das Zuwanderungsgesetz und seine Konsequenzen. Dennoch dürfte der demographische Wandel, der sich bereits seit längerem vollzieht, nur noch sehr bedingt zu beeinflussen sein (Abb. 1). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ähnelte der Altersaufbau der Bevölkerung noch einer Pyramide mit starken Besetzungszahlen in den unteren, jungen Altersklassen und vergleichsweise geringen Besetzungszahlen in den oberen, alten Altersklassen. Aus der Pyramide wird bis zum Jahr 2050 ein Bevölkerungspilz werden, der sich genau umgekehrt beschreiben lässt.

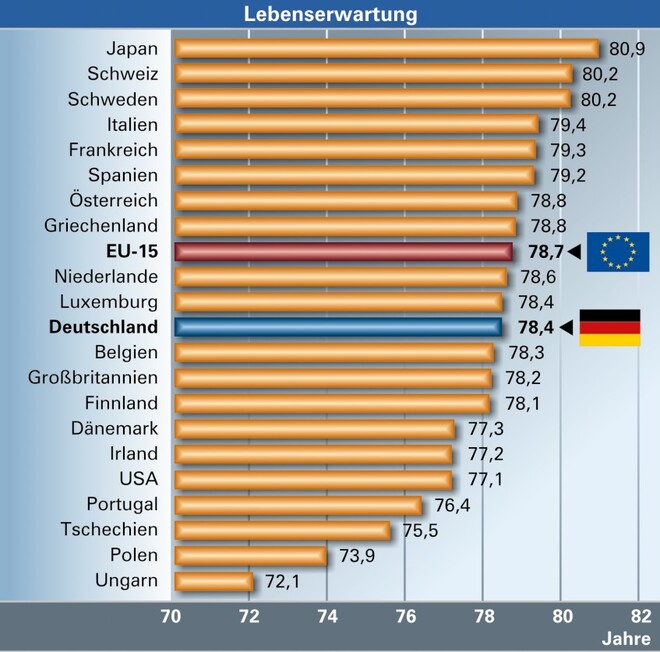

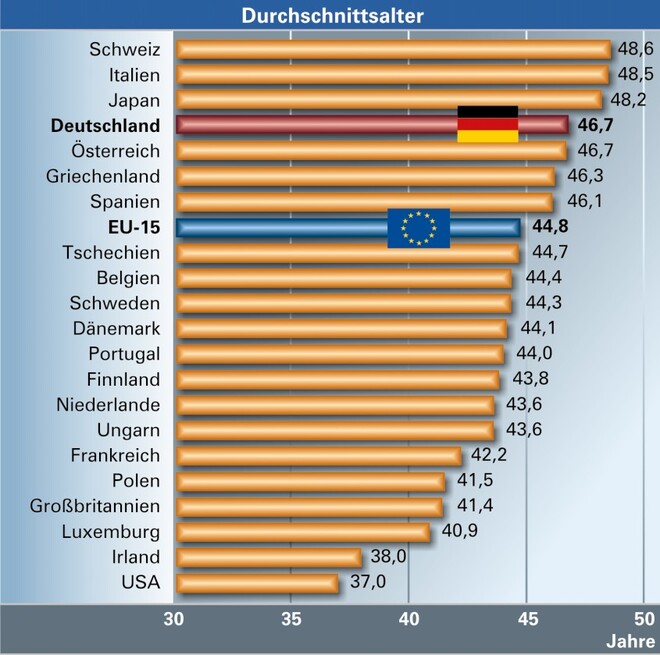

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland nimmt zurzeit alle acht Jahre um ein Jahr zu; dennoch war sie 2003 im Vergleich zum Durchschnitt der Länder der Europäischen Union sogar leicht unterdurchschnittlich (Abb. 2). Der prognostizierte Anstieg des Durchschnittsalters bis zum Jahr 2020 (Abb. 3) wird in Deutschland im Wesentlichen von der sehr niedrigen Geburtenrate verursacht (Abb. 4).

Die zentrale Determinante unseres Wegs in die Gerontokratie ist das Ausbleiben der Kinder. Unter allen Ländern der OECD liegt Deutschland auf dem 6. Platz von unten. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, da Deutschland noch Mitte des 19. Jahrhunderts den dritten Platz von oben belegte. Waren Kinder früher noch ein Indikator für Reichtum und Wohlstand, gelten sie heute in vielen Fällen eher als "ökonomische Störenfriede", die Geld kosten, die Konsumfreiheit einschränken und sogar zum sozialen Abstieg führen können.

Geburtenrate zu niedrig

Die Politiker betonen fast ausschließlich die Zunahme der Lebenserwartung und das Wechselspiel mit dem medizinisch-technischen Fortschritt als Problem für unsere sozialen Sicherungssysteme. Sie ignorieren bisher noch weitgehend das Problem der sehr geringen Geburtenrate.

Finanzierungssysteme beeinflussen die Demographie

Der Rückgang der Geburtenrate und die Zunahme der Lebenserwartung wirken sich – in Verbindung mit dem medizinisch-technischen Fortschritt – auf die vorherrschenden Finanzierungssysteme teilweise unterschiedlich aus:

- Die Zunahme der Lebenserwartung betrifft sowohl das Umlageverfahren als auch das Kapitaldeckungsverfahren und wird auch zukünftig zu weiter ansteigenden Ausgaben führen, unabhängig davon wie das Gesundheitssystem finanziert wird.

- Der Rückgang der Geburtenrate trifft dagegen überwiegend das Umlageverfahren, weil dieses nur bei einer stabilen Bevölkerung gut funktioniert.

Was die Kausalitäten dieser Zusammenhänge betrifft, so wird einseitig der Einfluss der demographischen Entwicklung auf die Finanzierungssysteme untersucht. Doch gibt es auch eine umgekehrte Kausalität: Die Anonymität des Umlageverfahrens – Erwerbstätige zahlen für Kranke, Rentner und Pflegebedürftige – fördert die Abnahme der Geburtenrate, weil keine eigenen Kinder zur Wahrung des Wohlstands nötig sind. Viele Politiker befürworten das Umlageverfahren, weil sie meinen, die anonyme Gesellschaft verhalte sich wie eine große Familie, in welcher Eltern, Kindern und Großeltern von den gegenseitigen Transfers Nutzen ziehen können (vgl. [1], S. 26). Doch die Projektion familiärer Bindungen auf die anonyme Gesellschaft dürfte ein Denkfehler sein.

Es ist ein Widerspruch, dass man sich in der Sozial- und Gesundheitspolitik auf die vorherrschenden Umlageverfahren verlässt, die eine stabile Bevölkerungsstruktur voraussetzen, während man Kinder und das Aufziehen von Kindern zu wenig unterstützt. Natürlich ist die Entscheidung für oder gegen Kinder eine private Entscheidung, und der Staat sollte sich hier nicht einmischen. Doch wirklich neutral würde sich der Staat nur dann verhalten, wenn er die Nachteile einer Entscheidung für Kinder ausgleichen würde. Allein für das Rentensystem beträgt der Gegenwartswert eines Kindes rund 100 000 Euro. Würde man jungen Familien, die sich für Kinder entscheiden, einen entsprechenden Transfer zukommen lassen, würde die Geburtenrate sicherlich steigen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob nicht eine höhere Zuwanderungsrate den geschilderten demographischen Wandel kompensieren oder zumindest abschwächen kann. Die vorliegenden Berechnungen sprechen deutlich dagegen (vgl. [6]): Zur Kompensation des Bevölkerungsrückgangs würden 21 Mio. Einwanderer in den kommenden Jahrzehnten benötigt. Zur Erreichung einer konstanten Altersstruktur würden sogar 43 Mio. Zuwanderer benötigt. So viele Zuwanderer könnte weder die Gesellschaft noch der Arbeitsmarkt, den frühestens in zwei Jahrzehnten ein Rückgang der Erwerbspersonenzahlen entlasten wird, absorbieren.

Osterweiterung) von 1960 bis 2000 (Ordinate logarithmisch). Quelle: [6], S. 343

Nachteile des Umlageverfahrens

Vorteilhaft ist das Umlageverfahren, wenn viele junge Aktive für wenige Alte, Kranke und Pflegebedürftige aufkommen (demographisch günstige Altersstruktur). Sobald sich der Altenquotient jedoch erhöht, wird seine Finanzierungsgrundlage instabil. Ein weiterer Nachteil des Umlageverfahrens ist, dass die Umverteilung ökonomisch unproduktiv ist, während die individuell aufgebauten Kapitalanlagen beim Kapitaldeckungsverfahren über Investitionen zu weiterem Wirtschaftswachstum beitragen können. Zudem ist die Umverteilung im bestehenden GKV-System intransparent; viele politisch Verantwortliche scheinen dies allerdings nicht als gravierenden Nachteil zu sehen.

Auswirkungen auf die GKV

Die skizzierte demographische Entwicklung betrifft die GKV sowohl auf der Einnahmenseite als auch auf der Ausgabenseite. Da die Beitragszahlungen an die Lohn- und Rentenentwicklung gekoppelt sind, impliziert der Anstieg des Rentnerquotienten sinkende Einnahmen der GKV, denn die durchschnittliche Rente ist niedriger als das durchschnittliche Erwerbstätigeneinkommen. Die Beitragszahlungen der Rentner decken nur etwa die Hälfte der für sie aufgewendeten Gesundheitsausgaben; ihre Nettoeinzahlungen sind also negativ, während sie bei den anderen Versicherten positiv sind (Abb. 5).

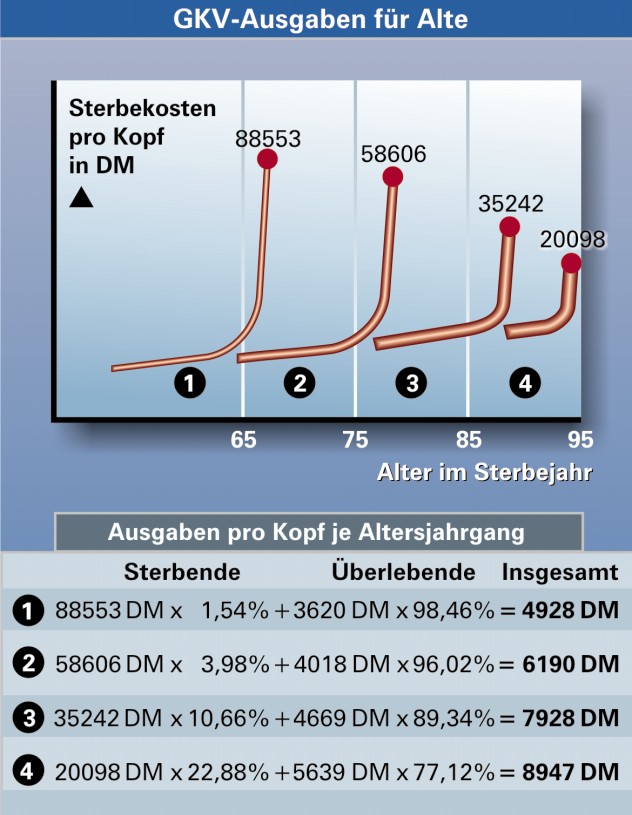

Unten: Gesamtausgaben je Altersjahrgang, differenziert nach Sterbenden und Überlebenden. Mit höherem Alter sinken zwar die Sterbekosten pro Kopf, zugleich steigen aber aufgrund der höheren Sterberate die

Ausgaben je Altersjahrgang. Quelle: [5], S. 40

Während des letzten Jahrzehnts ist die Differenz der Nettoeinzahlungen dieser beiden Versichertengruppen stark gewachsen. Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Ausgabenseite der GKV werden sehr kontrovers diskutiert. Unstrittig und empirisch gut belegt ist, dass insbesondere die Kosten des letzten Lebensjahres die hohen Ausgaben im Alter mitverursachen, denn die so genannte Alpha-Kampf-Kultur in der Intensivmedizin lässt im Kampf mit dem Tod keine Möglichkeit zur Lebensverlängerung ungenutzt. Bedingt durch die hohen Sterbekosten, die allerdings mit höherem Alter wieder zurückgehen, wachsen die durchschnittlichen Ausgaben je Versicherten mit zunehmendem Lebensalter (Abb. 6).

Medikalisierungsthese kontra Kompressionsthese

Von zentraler Bedeutung für die GKV ist die Frage: Wie verändert sich der durchschnittliche Gesundheitszustand älterer Menschen in den nächsten Jahrzehnten? Hierzu konkurrieren zwei Hypothesen, die Medikalisierungsthese und die Kompressionsthese.

Nach der Medikalisierungsthese führen insbesondere die Wechselwirkungen zwischen steigender Lebenserwartung und medizinisch-technischem Fortschritt dazu, dass Leistungen länger und in steigendem Ausmaß in Anspruch genommen werden. Die moderne Hochleistungsmedizin verschlechtert den durchschnittlichen Gesundheitszustand der Bevölkerung, da sie auch ein Überleben der so genannten "schlechten Risiken" ermöglicht, die andernfalls sterben würden.

Nach der Kompressionsthese nimmt die Morbidität im Alter dank einer immer leistungsfähigeren Medizin nur geringfügig zu oder sogar ab ("compression of morbidity"). Neuere geriatrische Forschungsergebnisse geben erste Hinweise, dass sich das Morbiditätsniveau in den letzten drei Jahrzehnten um etwa fünf Lebensjahre verschoben hat, d. h. dass der heute 70-Jährige das gleiche Morbiditätsniveau aufweist wie der 65-Jährige vor 30 Jahren. Die gleichen oder vielleicht sogar niedrigere Ausgaben erfolgen erst später im längeren Lebenszyklus.

Bisher steht einer empirischen Überprüfung beider Thesen vor allem der Mangel an geeigneten kohortenspezifischen Längsschnittdaten entgegen. Damit verbleibt eine gewisse Unsicherheit bezüglich der finanziellen Konsequenzen des demographischen Wandels.

Wie teuer ist der technische Fortschritt?

Zu den Wechselwirkungen zwischen demographischem Wandel und medizinisch-technischem Fortschritt gibt es ebenfalls gegenläufige Tendenzaussagen. Vieles spricht dafür, dass sich beide Größen in ihrer Wirkung auf die Gesundheitsausgaben verstärken. Das Gesundheitswesen unterliegt einer zunehmenden Technisierung, "teure" Produktinnovationen dominieren "günstige" Prozessentwicklungen, und die möglichen Innovationen (u. a. Gentechnik, Transplantationsmedizin, Biotechnologie) scheinen nahezu unbegrenzt zu sein.

Die Gegenposition unterstellt, dass die Kostendynamik des technischen Fortschritts weniger gravierend ausfällt. Zahlreiche Innovationen tragen eher zu Kosteneinsparungen bei. Dagegen treten die extrem teuren "Sprunginnovationen" eher selten auf. Schließlich wirkt auch die Einbettung der Finanzierung des medizinisch-technischen Fortschritts in den Rahmen der Kosteneinsparmodelle (Managed Care, Disease Management) eher disziplinierend auf die Kostenentwicklung.

Eine kostendämpfende Wirkung des medizinisch-technischen Fortschritts ist ohne Zweifel gegeben, sie dürfte aber von seiner kostensteigernden Wirkung übertroffen werden. Bereits für die zurückliegenden zwanzig Jahre konnte empirisch gezeigt werden, dass in Deutschland die Gesundheitsausgaben fortschrittsbedingt um etwa einen Prozentpunkt stärker zunahmen als das Produktivitätswachstum. Zugleich wuchsen die Gesundheitsausgaben bei älteren Versicherten schneller als bei jüngeren Versicherten. Für dieses Phänomen hat sich der Begriff "Versteilerung der Ausgabenprofile" eingebürgert (Abb. 7).

Aufgrund dieser Zusammenhänge sind hohe Ausgaben- und Beitragssatzsteigerungen der GKV zu erwarten. Die rein demographischen Effekte dürften in den nächsten vier bis fünf Jahrzehnten den Beitragssatz um etwa fünf Prozentpunkte ansteigen lassen. Die Berechnungen, die zusätzlich den Einfluss des medizinisch-technischen Fortschritts berücksichtigen, sagen für das Jahr 2050 weit höhere Beitragssätze von etwa 25% oder noch mehr voraus, falls das Leistungsprofil der GKV unverändert bleibt. Deshalb sollte man es grundlegend reformieren, wenn man die GKV langfristig finanzierbar erhalten möchte.

Bürgerversicherung und Prämienmodell

Wo könnte und sollte der Hebel zur Reform der GKV angesetzt werden? Die Gesundheitspolitiker setzten bisher eher auf Maßnahmen auf der Ausgabenseite (z. B. mehr Prävention, Disease Management, Evidence Based Medicine), befassen sich aber gegenwärtig mehr mit der Einnahmenseite der GKV. Diskutiert werden vor allem zwei Reformvorschläge: die Bürgerversicherung und das Prämienmodell.

Die Bürgerversicherung ist letztlich nichts anderes als eine Einkommensteuer. Da bei allen Parteien Konsens darüber besteht, dass die Grenzbelastungen der Einkommensbesteuerung gesenkt werden sollen, müsste man bei Einführung der Bürgerversicherung den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer auf deutlich unter 40% (z. B. 35%) senken. Dann stünde allerdings weniger Steueraufkommen für Umverteilungszwecke zur Verfügung, falls man sich nicht zu wirklichen Einschnitten bei den Subventionen und öffentlichen Ausgaben entscheiden kann (vgl. [8]). Betrachtet man hingegen den zurzeit gültigen Spitzensteuersatz von über 40% aus Umverteilungsgründen als geboten, würde die Einführung der Bürgerversicherung gegen den Konsens der Parteien verstoßen.

Kriterium Staatsquote

Die Bürgerversicherung leistet keinen Beitrag zur Senkung der Staatsquote, im Gegenteil, sie impliziert einen weiteren Anstieg und schränkt unter diesem Aspekt auch das Umverteilungspotenzial des Staates weiter ein. Will man die Entschlackung des Staates von Aufgaben, die privatwirtschaftlich angeboten werden können, scheidet die Bürgerversicherung aus.

Das Prämienmodell erscheint günstiger, da es die Finanzierung von Gesundheitsleistungen stärker am Versicherungsprinzip ausrichtet und die Umverteilung ins allgemeine Steuersystem verlagert. Zudem leistet es einen Beitrag zur Senkung der Staatsquote, da es das Subsidiaritätsprinzip verfolgt und die Finanzierung stärker in den privaten Sektor verlagert. Beim Prämienmodell bleibt allerdings unklar, wie eine Belastung des Steuerhaushalts vermieden werden könnte, den die Politik als tabu erklärt hat.

Mehr Eigenverantwortung

Die individuellen Handlungen und die finanzielle Verantwortung müssen wieder stärker aufeinander abgestimmt werden.

und erwartete Änderungen durch Einführung

der Gesundheitsprämie oder der Bürgerversicherung. Quelle: [3], S. 177

Nachhaltigkeitslücke und kapitalgedeckte Säule

Die ungedeckten Leistungsansprüche der GKV-Versicherten sind ökonomisch nichts anderes als implizite Staatsschulden, die zu einer Nachhaltigkeitslücke in Höhe von rund 4 Billionen Euro geführt haben; das entspricht mehr als dem Doppelten des BIP. In diesem Umfang sind Sparanstrengungen erforderlich, um eine unverhältnismäßig hohe Mehrbelastung zukünftiger Generationen zu vermeiden. Da die Bürgerversicherung und das Prämienmodell auf dem Umlageverfahren aufbauen, würden sie die Nachhaltigkeitslücke nur geringfügig verringern; deshalb können sie kaum die langfristige Finanzierung der GKV sichern (Abb. 8).

Beide Finanzierungssysteme sind allerdings etwas "demographiefester" als der Status quo des GKV-Systems, weil sie die Rentner stärker belasten: Das Prämienmodell beteiligt die Rentner über die höhere Kopfprämie stärker als bisher an der Finanzierung ihrer Gesundheitskosten, und die Bürgerversicherung zieht weitere Einkommensarten bei der Beitragserhebung heran.

Eine deutliche Verkleinerung der Nachhaltigkeitslücke lässt sich letztlich nur durch den Aufbau einer kapitalgedeckten Säule in der Krankenversicherung erreichen. In einer Zeit, in der die (Erwerbs-) Biographien der Menschen immer flexibler werden, sollte auch der Staat seine sozialen Sicherungssysteme möglichst flexibel ausgestalten und die Vorteile der unterschiedlichen Finanzierungssysteme stärker miteinander kombinieren, also das Umlageverfahren mit dem Kapitaldeckungsverfahren verbinden.

Reform auf der Einnahmenseite

Die Einführung der Bürgerversicherung oder des Gesundheitsprämienmodells ist nicht geeignet, die Nachhaltigkeitslücke im bestehenden GKV-System wesentlich zu verkleinern. Dies lässt sich nur durch den Aufbau einer kapitalgedeckten Säule erreichen.

Ohne Rationierungen geht es nicht

Es gibt keinen bequemen Lösungsweg für die langfristige Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Die steigende Lebenserwartung impliziert steigende Kosten, die man weder über das Umlageverfahren den gegenwärtigen Erwerbstätigen anlasten noch als implizite Schulden auf nachfolgende Generationen verschieben darf. Das Erstere schadet der Volkswirtschaft, das Letztere ist höchst unsozial. Die Belastungen sind daher weitgehend von denjenigen zu tragen, die in den Genuss eines längeren Lebens gelangen.

Eine Erhöhung der Geburtenrate kann die anstehenden Aufgaben der nächsten drei bis vier Jahrzehnte nicht lösen, weil die Wirkungen erst später eintreten würden. Schließlich müsste die höhere Geburtenrate erst in ein höheres produktives Humankapital umgesetzt werden. Allein eine höhere Geburtenrate reicht nicht aus, um die Volkswirtschaft auf einen höheren Wachstumspfad zu führen. Dagegen wären höhere Investitionen in die Bildung diesbezüglich eine sehr empfehlenswerte Strategie.

Letztlich stellt die Einnahmenseite der GKV nur die eine Seite der Medaille dar. Ohne weitere Begrenzungen auf der Ausgabenseite wird eine "echte Gesundheitsreform" nicht gelingen. Dies impliziert auch, dass eine offene Debatte über den Umfang des Leistungskatalogs oder über notwendige Rationierungen geführt wird.

Literatur

[1] Becker, G.S. (1994), Unerlässliche Reform der Altersvorsorge, in: NZZ Nr. 301 vom 24. 12. 1994, S. 25.

[2] Buchner, F. (2002), Versteilerung von Ausgabenprofilen in der Krankenversicherung, Nomos, Baden-Baden.

[3] Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (2003), Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin.

[4] Fenge, R. (2003), Generationengerechtigkeit im Gesundheitswesen. Ifo-Schnelldienst 56 (14), 8–13.

[5] Kruse, A. et al. (2003), Kostenentwicklung im Gesundheitswesen: Verursachen ältere Menschen höhere Gesundheitskosten? Expertise erstellt im Auftrag der AOK Baden-Württemberg, Januar 2003.

[6] Sinn, H.-W. (2004), Ist Deutschland noch zu retten?, Econ, München.

[7] Statistisches Bundesamt (2003), Bevölkerung Deutschlands bis 2050, 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung,

Wiesbaden.

[8] von Weizsäcker, C.C. (2004), Einkommensteuer II oder Einwohnerversicherung, in: FAZ Nr. 124 vom 29. 5. 2004, S. 13.

Literaturtipp

Pharmakoökonomie – Einführung in die ökonomische Analyse der Arzneimittelanwendung Von Thomas Müller-Bohn und Volker Ulrich. 208 S., 20 Abb., 8 Tab., Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2000. 29,70 Euro. ISBN 3-8047-1761-6

Arzneitherapie hat ihren Preis – aber die Finanzmittel werden immer knapper. Wie bekommt man also möglichst viel Gesundheit fürs Geld? Die Pharmakoökonomie beschreibt und analysiert die Kosten der Arzneitherapie für Gesundheitswesen und Gesellschaft. Sie nimmt bestehende therapeutische Ansätze und neue Entwicklungen unter die Lupe und weist Wege zu einer rationellen Arzneitherapie.

Die Autoren vermitteln die wesentlichen Verfahren der Pharmakoökonomie – anschaulich und übersichtlich. Die Erläuterung wichtiger wirtschaftlicher Zusammenhänge macht es auch Nicht-Ökonomen leicht, in diese neue Materie einzusteigen. Das Buch schafft die Grundlagen für die Interpretation, Bewertung und Gestaltung pharmakoökonomischer Studien.

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.