- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 1/2018

- Verschlafen wir die ...

Schwerpunkt Digitalisierung

Verschlafen wir die Digitalisierung?

Erwartungen, Ängste, Visionen - eine Einleitung

Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie das Wort „Digitalisierung“ hören? Denken Sie an Ihre Warenwirtschaft und die dazugehörige Hardware, die immer kleiner, schneller und – hoffentlich – besser wird? Oder assoziieren Sie mit „Digitalisierung“ eher eine Welt, in der jeder mit jedem vernetzt ist und Online-Portale eine Bedrohung für den stationären Handel darstellen? Oder gehen Ihre Überlegungen mehr in Richtung der Daten, die viele Patienten heute auf sozialen Medien freiwillig preisgeben und dabei den Datenschutz bewusst oder unbewusst ins Leere laufen lassen?

Das Thema ist, wie Sie gemerkt haben, sehr facettenreich. Dementsprechend kontrovers wird es auch branchenübergreifend diskutiert. Was die einen als Riesenchance sehen, empfinden andere als große Bedrohung. Dies liegt daran, dass viele Errungenschaften der Digitalisierung disruptiv sind, also einen so hohen Innovationsgrad haben, dass sie bestehende Technologien, Produkte oder Dienstleistungen teilweise oder vollständig verdrängt haben. Aber der Reihe nach. Wenn im Folgenden die Rede von Digitalisierung sein wird, ist damit ganz allgemein die Veränderung von Abläufen, Gewohnheiten und z. T. auch Objekten durch die zunehmende Nutzung digitaler Geräte und Technologien gemeint.

Wie sich das in unterschiedlichen Branchen auswirken kann, möchte ich zunächst anhand von zwei Beispielen beleuchten, die nichts mit Gesundheit oder Arzneimittelversorgung zu tun haben. Einer dieser beiden Branchen steht der große Umbruch noch bevor, die andere hingegen ist schon weitgehend „durchdigitalisiert“.

Von der Langspielplatte zum Streamingportal

Letztere, die Musikindustrie, war schon sehr früh von der Digitalisierung betroffen. Als sie einsetzte hatten die Unternehmen dieser Branche Jahrzehnte mit stetig steigenden Umsätzen hinter sich. Dieses Wachstum beruhte auf permanenten Innovationsschüben: sowohl inhaltlich durch ständig neue Musikstile und erfolgreiche neue Künstler, als auch durch neue Produkte, von der Langspielplatte (LP) über die Musikkassette bis hin zur Compact Disc (CD). Den Kunden wurden immer wieder neue Kaufanreize präsentiert. Gleichzeitig war aber die CD auch der Anfang vom Ende: Als in den 90er-Jahren die MP3-Technologie aufkam, konnten plötzlich Kopien hergestellt werden, die – anders als bei der Musikkassette – keinen Qualitätsverlust mehr bedeuteten.

Die Konsequenz: Seit dem Höhepunkt um das Jahr 2000 sind die Umsätze in dieser Branche allein in den USA um rund 60 Prozent eingebrochen. Downloadportale, Streamingdienste und eine deutlich höhere Anzahl an Konzerten konnten diesen Trend zwar abmildern, aber nicht umkehren.

Downloads und Streaming sind, ebenso wie die CD, zu 100 Prozent digitale Medien – abgesehen von den Konzerten ist die Musikbranche also komplett digitalisiert.

Ausgangspunkt hierfür waren mehrere Technologiesprünge. Die Kassette hatte gegenüber der LP den Vorteil, dass sie zum einen deutlich kleiner und somit leichter zu transportieren war, zum anderen war sie Kratzern gegenüber unempfindlicher. Allerdings konnte man die Lieder nur in der Reihenfolge abspielen, in welcher sie aufgenommen wurden und nicht, wie bei der LP, den Tonkopf des Plattenspielers an einer bestimmten Stelle absetzen. Die CD löste diese Probleme, ohne auf die Vorteile der Kassette verzichten zu müssen. Jeder Innovationssprung verbesserte also die Produktqualität seines technologischen Vorgängers.

Zementiert wurde der Siegeszug digitaler Medien in der Musikindustrie dann durch flächendeckend schnelles Internet und die immer besser werdende Qualität digitaler Musik. Zuvor wurden die Kunden nämlich zum Kauf ganzer Alben „gezwungen“, auch wenn sie sich eigentlich nur einen Titel des Künstlers anhören wollten. Downloadportale, wie z. B. „Napster“ Ende der 1990er-Jahre oder aktuell „iTunes“, ermöglichten es, dass man sich genau diesen Titel herunterladen konnte. Bezahlt wurde auch nur dieser Titel und nicht das ganze Album. Noch weiter gehen Streamingportale, wie z. B. „Spotify“, auf denen man für einen monatlichen Beitrag unbegrenzt Musik hören kann, ohne die einzelnen Lieder im rechtlichen Sinne zu erwerben.

Carsharing statt parkende Autos

Die zweite Branche, die wir uns näher ansehen, ist die Automobilbranche. Hier ist die digitale Transformation weit weniger fortgeschritten, Experten erwarten aber Veränderungen von historischem Ausmaß. Zum einen werden wir Menschen als Fahrer überflüssig werden: Autos können, übrigens nicht nur in der Theorie, schon heute komplett autonom fahren. Aus unterschiedlichen Gründen hat sich das bis jetzt jedoch noch nicht durchgesetzt. Eine neue Technologie (vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität) wird den Digitalisierungsgrad ebenfalls weiter antreiben. Schließlich ändert sich auch noch das Verbraucherverhalten momentan von Grund auf: die Ökonomie des Carsharings hat gute Chancen, das heute – höchst ineffiziente – Eigentum am Fahrzeug abzulösen.

Diese Veränderungen stehen nicht erst in ferner Zukunft an. Brancheninsider sprechen von maximal drei bis fünf Jahren, bis es auch hierzulande ganz alltäglich sein wird, sich von selbstfahrenden Elektroautos von A nach B fahren zu lassen, die man per App bestellt und bei denen man lediglich die Nutzung der zurückgelegten Strecke bezahlt. Anschaffung, Instandhaltung und Verbrauch werden dabei anteilig auf alle Benutzer umgelegt.

Interessant sind die Gemeinsamkeiten der Digitalisierung in der Musikbranche, wo sie bereits erfolgt sind, und der Automobilbranche, wo sie größtenteils noch bevorstehen. Schauen wir uns zunächst das zugrunde liegende „Transformationsmuster“ an.

Der Nutzen zählt – das Medium ist egal

Zentraler Ausgangspunkt sind immer neue technologische Möglichkeiten, sofern diese einen Vorteil für den Kunden darstellen. Die Vorteile von MP3 gegenüber der LP oder CD wurden bereits dargelegt. Aber reichen Produktvorteile alleine tatsächlich aus, damit eine neue Technologie eine alte verdrängt? Nein! Nur wenn die Kunden zusätzlich zum Vorteil, der einer Innovation inhärent ist, einen konkreten, praktischen Nutzen haben, wird das Neue sich dauerhaft durchsetzen können. Bezogen auf die Musikindustrie und das Absatzmedium „komplettes Album“ wurde durch die Digitalisierung das bisher ungestillte Bedürfnis befriedigt, sich nur auf die Lieblingsmusiktitel beschränken zu dürfen ohne extra Geld für „Füllmaterial“ auszugeben. Dieses sorgte allerdings bis dahin für das Einkommen in der Musikindustrie.

Produktvorteile alleine reichen also nicht aus. Historisch beeindruckend belegt ist das im Bereich der Automobile. Als sich das Auto durchzusetzen begann, kamen viele Unternehmen auf den sich damals neu formenden Markt, die schnell einen ausgezeichneten Ruf erwarben und teilweise auch technologisch überlegen waren. Heute kennt kaum noch jemand Marken wie „Hispano-Suiza“, „Duesenberg“, „Simca“ oder „Stutz“. Sie alle waren aber in der Pionierzeit des Automobils bzw. kurz danach führende Hersteller. Und sie alle gibt es heute nicht mehr. Andere Marken, wie Daimler-Benz oder Chrysler stammen aus der gleichen Zeit und haben sich behauptet.

Wie steht es nun also um die weiteren Transformationsmuster (technologische Innovation zu Vorteil zu Kundennutzen) bei den Autos? Was sollte jemanden dazu bewegen, ein selbstfahrendes Auto zu benutzen? Dieses eventuell noch nicht mal zu besitzen, sondern es nur für die benötigte Strecke von A nach B zu verwenden; es ansonsten aber grundsätzlich mit anderen, ihm wahrscheinlich nicht mal bekannten, Menschen zu teilen?

Die Antwort ist denkbar einfach. Heutzutage bestimmen Enge, Parkplatznot, Staus und Stress den Straßenverkehr in unseren Innenstädten. Denken Sie beispielsweise an eine Stadt wie Berlin mit ihren typischen Straßenzügen und beidseitig geparkten Autos; oder die typischen deutschen Innenstädte, deren wertvolle Flächen mit Parkplätzen oder Parkhäusern belegt sind. Denken Sie auch an die demografische Entwicklung, die zunehmende Zahl an alten Menschen, die Kranken, die in der heutigen Verkehrswelt kaum eingebunden oder auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Der konkrete Bedarf liegt auf der Hand.

Autonome Fahrzeuge holen die Menschen direkt an der Haustür ab und parken sich selbstständig außerhalb der Zentren, wenn sie nicht benötigt werden. Da wir uns diese Autos mit anderen teilen werden, wird dies deutlich seltener der Fall sein, als bei unseren heutigen Autos, die uns gehören – aber über 90 Prozent ihrer Zeit nicht in Betrieb sind und somit völlig ineffizient herumstehen. Darüber hinaus könnten Jahr für Jahr alleine in Deutschland 3000 Menschenleben gerettet werden – bei rund 3300 Verkehrstoten pro Jahr, davon in neun von zehn Fällen durch „menschliches Versagen“, eine erstrebenswerte Zahl. Auch der Zeitgewinn wäre unbezahlbar: Münchener Verkehrsteilnehmer stehen im Durchschnitt 74 Stunden pro Jahr im Stau. Das ergibt, hochgerechnet auf 50 Jahre, ein halbes Jahr Lebenszeit, die man geschenkt bekommt, wenn es weniger Autos gibt.

Die Gesellschaft ist der größte Treiber

Nutzen und Vorteile existieren also tatsächlich, aber sicher wird es noch eine gewisse Zeit dauern, bis sich dies als „Wissen“ festigt – ähnlich wie es fast 15 Jahre gedauert hat, bis sich „digitale Musik“ durchgesetzt hat. Weitere Parallele: So wie die Musikindustrie auf keinen Fall weniger Tonträger verkaufen wollte, hat die Automobilindustrie an „weniger Autos“ sicher kein Interesse. Aber am Ende entscheidet genau darüber stets einzig und allein der Kunde – und die Unternehmen sind gut beraten, schon heute nach neuen Geschäftsmodellen und Einnahmequellen zu schauen. Audi, BMW und Daimler beispielsweise tun dies sogar gemeinsam – ihnen gehört seit Dezember 2015 das Unternehmen „Here Global B.V.“, ein weltweit führendes Unternehmen für Geodaten und Navigationsdienste.

Wir haben es am Beispiel der ausgestorbenen Automarken gesehen: die Selektionsprozesse im Bereich der technologischen Entwicklung sind mit denen der Evolutionsbiologie vergleichbar. Nur wer sich an veränderte Umweltbedingungen optimal anpasst, wird langfristig Bestand haben.

Größter Treiber der Digitalisierung sind folglich auch nicht die Giganten aus dem Silicon Valley oder die zahllosen Start-Ups weltweit. Der größte Treiber ist die Gesellschaft selbst, denn nichts ändert sich momentan dramatischer und schneller als sie. Wir werden immer älter, unsere Lebenserwartung ist höher als jemals zuvor. Wir bewegen uns in einer Welt, in der Grenzen verschwinden, in der jede Dienstleistung und jedes Produkt auf Knopfdruck verfügbar zu sein scheint und in der Menschen über die unterschiedlichsten Kanäle offenbar rund um die Uhr mit- und übereinander kommunizieren.

Das hat unweigerlich zur Folge, dass sich grundlegende Wertvorstellungen ändern. Folgende Tendenzen lassen sich ganz grob beobachten:

- Abnehmende Loyalität: Egal ob gegenüber dem Arbeitgeber oder dem Dienstleister, die Wechselbereitschaft steigt. Den Beruf, den man vom Studium bis zur Rente ausübt, gibt es immer seltener. Das hängt direkt mit der steigenden Lebenserwartung zusammen. Bei zunehmendem zeitlichen Horizont bekommt der Aspekt der Abwechslung immer mehr Gewicht zulasten der Sicherheit.

- Vielfalt und Multitasking: Das Internet bietet für jeden Lebensbereich zahllose Vergleichsmöglichkeiten. Warum sollte man sich also auf eine Arztmeinung, ein Mobiltelefon oder gar nur einen Job beschränken? Dass dadurch oftmals Verwirrung und Ratlosigkeit entsteht, ist ein Kollateraleffekt. Apotheker können hier mit Empathie, Beratungskompetenz und persönlicher Nähe übrigens hervorragend punkten.

- Verzicht: Besitz bindet Ressourcen (Zeit oder Geld), er muss gepflegt oder zumindest verwaltet werden. Erleben ist das neue Besitzen. Begründet durch und gepaart mit der abnehmenden Loyalität (s. o.) ergeben sich dadurch neue Schwankungen in vielen Lebensbereichen.

Die eben geschilderten Tendenzen sind sicherlich bei jungen Menschen ausgeprägter als bei denjenigen, die nur noch wenige Jahre bis zum Ruhestand haben. Aber gerade die jungen Menschen kennen die digitale Welt von Geburt an. Dafür wissen sie aber nicht mehr, was eine Musikkassette ist, wären mit dem Anbringen einer Briefmarke auf einem Brief überfordert und denken bei Auto als erstes an Tesla. Und heute mögen sie noch unsere Kinder, Studenten und Azubis sein. Morgen sind sie Regierungsmitglieder, Vorstände und Ausbilder. Sie werden die Normen und Regeln der Gesellschaft – ihrer Gesellschaft – im Lichte dessen überarbeiten und neu definieren, was sie als normal empfinden.

Ich schließe mich dem Entertainer Frank Astor an, der behauptet: „Die Digitalisierung ist eine Lawine und hat das Tal noch nicht erreicht.“

Politik und Unternehmen sind gut beraten, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Dagegenzuwirken hat den gleichen Effekt wie bei einer Lawine: man wird darunter begraben. Das heißt nicht, dass man jeden Trend widerspruchslos mitmachen sollte. Im Gegenteil: Es gilt genau zu prüfen, welche Werkzeuge genutzt werden können, um das eigene Unternehmen, wie die eigene Apotheke, effizienter zu betreiben. Denn bei aller Digitalisierung wird auch weiterhin der Tag nur 24 Stunden haben. Wie viele Sie davon mit Ihren Kunden und den Patienten verbringen und wie viele davon mit anderen Tätigkeiten, die man grundsätzlich digitalisieren könnte, das wird der entscheidende Faktor über Ihren zukünftigen Erfolg werden.

Zum Abschluss möchte ich diese Gedanken anhand eines Projekts vertiefen, das wir bei Noventi im Herbst 2016 durchgeführt haben. Die Aufgabenstellung lautete – ohne ins Detail zu gehen – neue digitale Geschäftsmodelle zu erarbeiten. Als apothekereigenes Unternehmen steht bei uns dabei natürlich immer die Stärkung der inhabergeführten Apotheke an erster Stelle.

Schnell fanden wir Konsens im Projektteam, dass neue digitale Geschäftsmodelle nur dann eine Chance haben, wenn sie konsequent auf den Endkunden ausgerichtet sind. Das bekannte Transformationsmuster (technologische Innovation zu Vorteil zu Kundennutzen) greift natürlich auch hier.

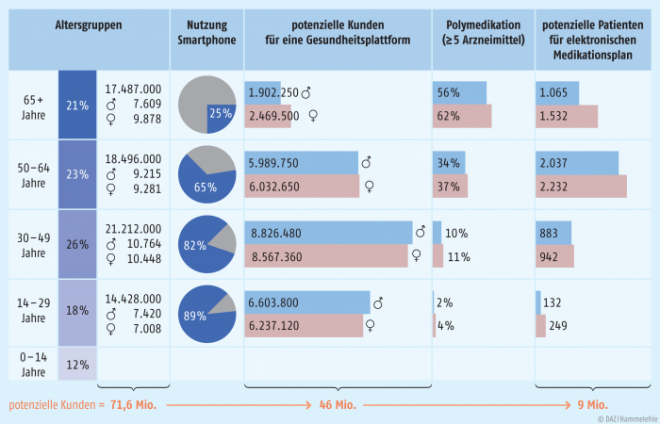

Also fragten wir uns, ob die Endkunden der Apotheke denn überhaupt empfänglich wären für digitale Produkte oder Dienstleistungen. Hierzu recherchierten wir Statistiken aus diversen Quellen (v. a. Statista, Bitkom und Arzneimittelreports der Krankenkassen). Das Ergebnis: Kombiniert man die Anzahl der Menschen, die ihr Smartphone aktiv nutzen mit der Zahl der chronisch Kranken – hier haben wir, um ganz sicher zu sein, nur die Patienten mit gleichzeitiger Einnahme von fünf Arzneimitteln oder mehr angezeigt – so kommt man auf einen Gesamtmarkt von über 9 Millionen Patienten. Diesen Menschen könnte man zum Beispiel mit einer Anwendung, die sich nur um den Medikationsplan dreht, enormen Nutzen bieten. Welcher Chroniker wäre nicht dankbar für zuverlässige Einnahmeerinnerungen oder den Hinweis auf fällig werdende Folgerezepte? Jede Apothekerin und jeder Apotheker könnte eine solche Anwendung als „seine“ anbieten und dadurch die digital affinen Kunden noch enger an sich binden. Durch den Standard des bundeseinheitlichen Medikationsplans könnten zusätzlich noch Ärzte und sonstige Leistungserbringer, deren EDV diesen Standard umgesetzt hat, in den Kommunikationsfluss eingebunden werden. Und die Anzahl der Kunden, die diesen Service nutzen, wird steigen.

Fazit

Digitalisierung kann, so mein persönliches Fazit, vor allem eins: Menschen zusammenbringen und die Kommunikation erleichtern. Heilberufe ersetzen wird sie auf absehbare Zeit aber nicht.

Unersetzlich sind und werden wir Menschen – und vor allem Sie als Apotheker – nämlich an einer ganz neuralgischen Stelle bleiben: Im Dialog mit anderen Menschen. Unser Einfühlungsvermögen, unsere Nähe und unser Verständnis werden künstliche Intelligenz und Roboter weder aufbringen noch ersetzen können.

Lassen Sie uns also versuchen, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen, zu begreifen und in Geschäftsmodelle umzuwandeln. Gleichzeitig sollten wir natürlich auch die Risiken im Auge behalten, damit uns am Ende die Lawine keinen Schaden zufügt, aber genügend Schnee zum Bauen eines schützenden Iglus übrig bleibt. |

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.