- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 43/2020

- Vom analogen zum ...

Aus der Hochschule

Vom analogen zum digitalen Arzneimittelrezept

Eine lange Transformationsgeschichte

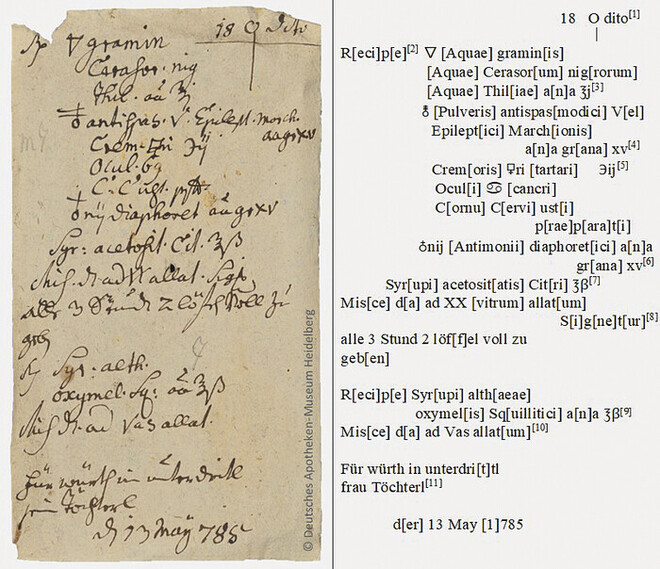

Arbeitsgegenstand sind Arzneimittelrezepte aus dem Deutschen Apotheken-Museum Heidelberg und dessen Kooperationspartnern [1]. Diese wurden zunächst digitalisiert und chronologisch zu einem Forschungsbohrkern erfasst, der einen Zeitraum von mehr als 300 Jahren umfasst. Die ältesten Rezepte sind aus dem 17. und die jüngsten aus dem frühen 21. Jahrhundert. Sie lassen den Wandel an Informationen auf dem Arzneimittelrezept in den letzten Jahrhunderten erkennen, der wiederum Rückschlüsse auf die veränderte Informations- und Kommunikations-infrastruktur im Gesundheitswesen erlaubt. Die Rezepte zeigen nicht nur einen stetigen Anstieg von Informationen, sondern auch den Weg vom analogen Arzneimittelrezept zum E-Rezept.

Das heutige analoge Arzneimittelrezept spiegelt einen über 300-jährigen Lern- und Anpassungsprozess der Akteure des Gesundheitswesens wider, der im Folgenden skizziert wird. Es werden drei Transformationsphasen unterschieden, die sich durch Veränderungen in der Erscheinungsform des Rezeptes, durch die Ergänzung der Triade „Arzt-Apotheker-Patient“ um weitere Akteure und durch die Einbettung des Rezeptes in eine technologiegeprägte Informations- und Kommunikationsinfrastruktur mit mehreren Gesundheitsakteuren auszeichnen.

Zu den hochgestellten Ziffern rechts:

[1] Wiederholungsvermerk (die Arznei wurde am 18. Mai 1785 erneut hergestellt bzw. abgegeben)

[2] „Nimm“: Anfang der Rezepturanweisung (praescriptio)

[3] Queckenwurzel-, Kirsch(kern)- und Lindenblütenwasser: jeweils 1 Unze

[4] Entweder Pulvis antispasmodicus, ein „Nerven- bzw. Krampf-Pulver“, das u. a. aus abführenden Mineralien (Salpeter, Vitriolweinstein) und Zinnober besteht und bei Anfällen und Krämpfen unterschiedlicher Art indiziert war, oder Pulvis epilepticus Marchionis (Marggrafenpulver), zusammengesetzt aus Pfingstrosenwurzel, (Eichen-)Mistel und Animalia (geraspeltes Elfenbein, Hirschhuf und –horn, Knochenasche, Korallen, „Einhorn“, Perlenpulver): 15 Gran

[5] Weinsteinrahm (abführend): 2 Skrupel

[6] „Krebsaugen“ (Magensteine aus Krebsen), gebranntes Hirschhorn, „schweißtreibender“ Antimon; jeweils eine halbe Unze

[7] Saurer Zitronensirup

[8] „Mische, gib es in das mitgebrachte Glas; es soll bezeichnet werden“; Zubereitung (subscriptio) und Überleitung zur Gebrauchsanweisung (signatura); Gebrauchsanweisung richtet sich nicht an die Patientin, sondern an deren Vormund/Elternteil („zu geben“ statt „zu nehmen“)

[9] Eibischwurzelsirup und Honig-Essig-Meerzwiebelsirup; jeweils ½ Unze

[10] „Mische, gib es in das mitgebrachte Gefäß“

[11] Arzneiverordnung für ein Kind; Unterdrit(te)l war früher ein Stadtteil von Brixen

Erste Transformationsphase: Von der mündlichen zur schriftlichen Anordnung

Die „Geburtsstunde“ des Arzneimittelrezeptes ist unbekannt, jedoch bestand erst nach dem 13. Jahrhundert mit der Trennung der Berufe Arzt und Apotheker die Notwendigkeit, ein solches Kommunikationsmedium offiziell einzuführen. Während der mittelalterliche Arzt dem Apotheker noch mündlich die Anweisungen zur Herstellung der Arzneien gab, schrieb er diese später in ein in der Apotheke ausgelegtes Rezeptbuch. Die Tradition eines Rezeptbuchs wurde vermutlich bis ins 17. Jahrhundert fortgeführt, während sich parallel dazu ab dem 16. Jahrhundert die schriftliche, dem Arzneiempfänger mitgegebene Verschreibung durchsetzte [2].

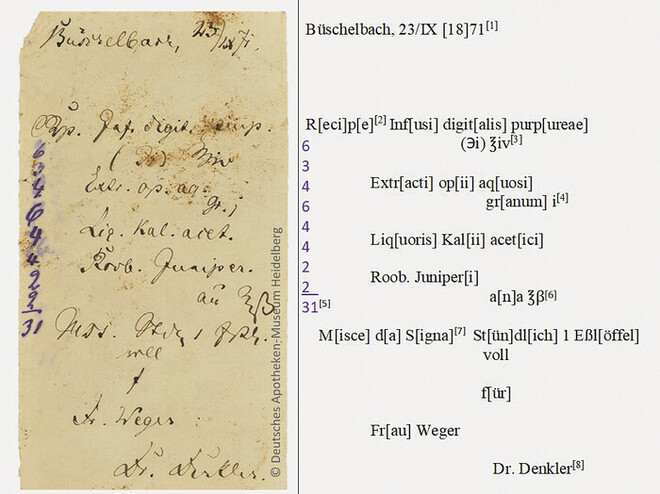

Zu den hochgestellten Ziffern rechts:

[1] Orts- und Datumsangabe; Büschelbach ist ein Ortsteil von Lichtenau nahe Ansbach in Mittelfranken

[2] „Nimm“: Anfang der Rezepturanweisung (praescriptio)

[3] Infus aus den Blättern des Roten Fingerhuts (herzwirksame Glykoside), hergestellt aus 1 Skrupel Digitalisblättern; 4 Unzen

[4] Opiumextrakt; 1 Gran

[5] Taxe (31 Kreuzer)

[6] Kaliumacetatlösung (diuretisch) und Wacholdermus (harntreibend); jeweils ½ Unze

[7] „Mische, gib, bezeichne“: Zubereitung (subscriptio) und Überleitung zur Gebrauchsanweisung (signatura)

[8] Friedrich Denkler, prakt. Arzt und Hausarzt der Gefangenenanstalt in Lichtenau

Das Arzneimittelrezept diente ursprünglich ausschließlich der persönlichen Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker. So entstand die pharmazeutische Fachsprache, das „Apothekerlatein“. Die Verwendung einer Fachsprache erwies sich als praktisch und sicher, da diese von pharmazeutisch ungebildeten Laien nicht verstanden wurde und man damit der missbräuchlichen Herstellung von Arzneien oder dem unerlaubten Praktizieren vorbeugen wollte [3]. Abkürzungen und Symbole unterstützten dies und verkürzten die langen Rezepturen, womit nicht nur teures Papier, sondern auch Zeit gespart wurde. Neben der Rezeptur enthalten die Rezepte aus dem 18. Jahrhundert für gewöhnlich auch das Ausstellungsdatum. Dagegen weist ein Großteil weder Unterschrift noch Signatur des Arztes auf, was darauf hindeutet, dass diese Information im 18. Jahrhundert nicht erforderlich war.

Die Analyse der Rezepte zeigt jedoch, dass neben der papierbasierten Kommunikation auch eine verbale stattgefunden haben muss, sodass der Apotheker in der Lage war, zu identifizieren, wessen Rezept er erhielt. So finden sich unter den Rezepten auch vom Apotheker erstellte Kopien, auf denen der Name des verschreibenden Arztes steht. In einigen Regierungsbezirken des deutschen Sprachraumes war es zudem vorgeschrieben, die Rezepte in ein Rezeptkopierbuch unter Angabe des verordnenden Arztes und des Arzneiempfängers zu übertragen [4].

Zweite Transformationsphase: Von der Einwegkommunikation zur diversifizierten Kommunikation

Auf Arzneimittelrezepten des 18. und 19. Jahrhunderts tritt die ärztliche Unterschrift vermehrt auf, was mit dem sozio-strukturellen Wandel dieser Zeit zu erklären ist. Öffentliche Kostenträger ergänzten die Verschreibungstriade „Arzt-Apotheker-Patient“ und übernahmen die Arzneikosten für ausgewählte Personen oder Personenkreise. Voraussetzung dafür war eine ärztliche Unterschrift, die auch gesetzlich verankert wurde.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die ärztliche Unterschrift im deutschsprachigen Raum, beispielsweise wurde sie 1809 in Württemberg eingeführt, wo es in der „General-Verordnung vom 14. Juni, die Form der Recepte, und die Abgabe der Gifte betreffend“ heißt:

„Wir finden Uns bewogen, folgende […] Vorschriften zu erlassen, damit dem unvorsichtigen Gebrauch der Arzneimittel und dem Unfug, daß Leute, denen es nicht zusteht, Arzneien zu verordnen, sich dennoch solches herausnehmen, begegnet werde. Die Aerzte und Wundärzte sollen nur solche Recepte, medicinische oder chirurgische Verschreibungen geben oder ertheilen, welche mit dem Ort, dem Datum und Namens-Unterschrift, nebst der Benennung der Person, für welche die Arznei bestimmt ist, versehen sind.“ [5]

Für den Erlass einer solchen Vorschrift waren zwei Gründe ausschlaggebend: Zum einen bewies die Unterschrift, dass das Rezept von einem Arzt und keinem Laienheiler verschrieben worden war, da die Zubereitung und Abgabe von Arzneien an nicht zugelassene Heilkundige den Apothekern untersagt war. Zum anderen diente das Arzneimittelrezept als Kontrollmedium für die ordnungsgemäße, nach den gesetzlichen Vorgaben verrichtete Arbeit der Gesundheitsakteure, das gegebenenfalls vor Gericht als Beweisstück eingesetzt werden konnte.

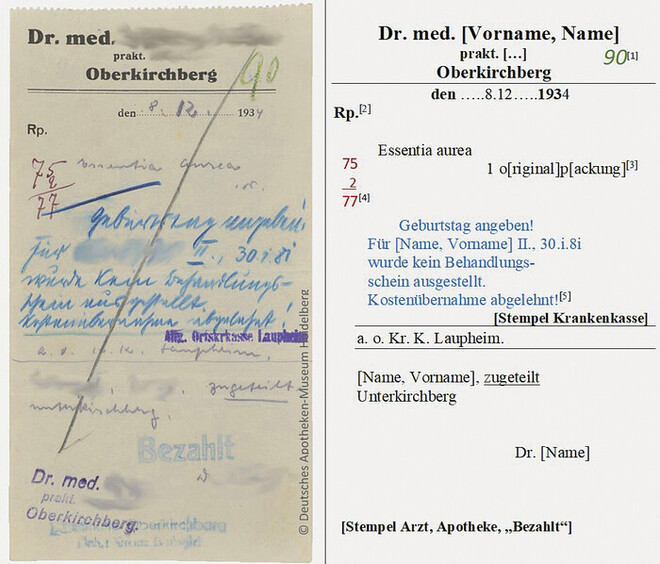

Zu den hochgestellten Ziffern rechts:

[1] Rezept-Nummer, vermutlich von der Krankenkasse vergeben

[2] „Nimm“, bereits vorgedruckt: Anfang der Verordnung/Rezepturanweisung (praescriptio)

[3] „Goldtropfen“ (Madaus), homöopathisches Arzneimittel; Einsatzgebiete: organische und funktionelle Herzkrankheiten, s. Rote Liste 1935, S. 669

[4] Taxe (77 Pfennig)

[5] Anmerkung der Krankenkasse

Die gesetzlich vorgeschriebene Unterschrift des Arztes wurde im Zuge des 19. Jahrhunderts im Rahmen der wachsenden Medikalisierung der Bevölkerung sowie neuen technischen Möglichkeiten um weitere Angaben ergänzt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet man erste ärztliche Rezeptformulare mit Namen, Adresse, Sprechstundenzeiten und später auch Telefonnummer des behandelnden Arztes. Auf diese Weise konnten die Apotheker, denen mehr Verantwortung bei der Kontrolle der ärztlichen Rezepte eingeräumt wurde, leichter mit dem Arzt in Verbindung treten. Obwohl Ärzte gesetzlich nicht verpflichtet waren, ihre Kontaktdaten auf das Rezept zu schreiben, setzten sich vorgedruckte Rezeptformulare in der ärztlichen Praxis des frühen 20. Jahrhunderts durch. Hierbei handelt es sich im Gegensatz zur Unterschrift um eine ökonomische Innovation, die die Abläufe bei der Verschreibung und Rezeptbelieferung schneller und reibungsloser gestaltete. Ähnliches gilt für Stempel, die bereits im 19. Jahrhundert vor allem von Apotheken und spätestens im 20. Jahrhundert auch vonseiten der Ärzte genutzt wurden.

Dritte Transformationsphase: Von der handschriftlichen zur maschinenlesbaren Kommunikation

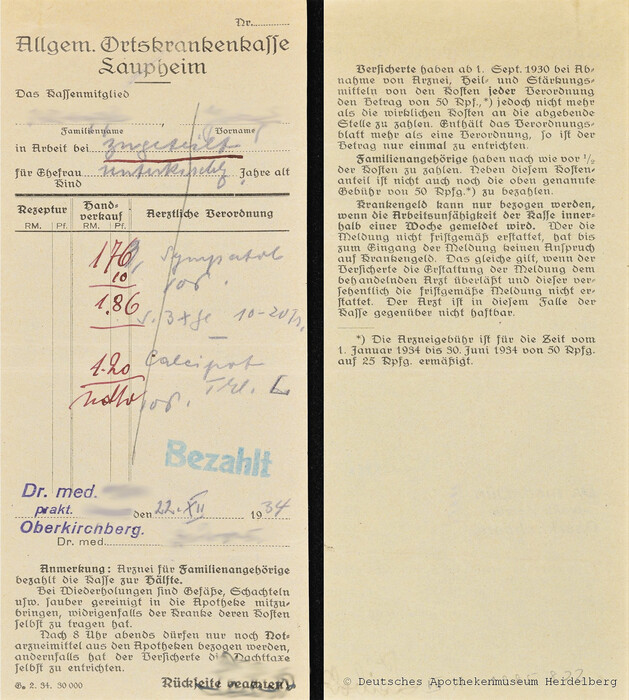

Die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherungen und Privatkassen führte zu einem der bisher größten Umbrüche in der Geschichte des deutschen Arzneimittelrezeptes. Die untersuchten Rezepte veranschaulichen allerdings, dass diese Kostenträger keine unmittelbare, formale Änderung auf dem Rezept forderten. Die Einteilung der Rezepte nahm der Apotheker vor, der darüber informiert sein musste, von wem er die Arzneimittelkosten einzufordern hatte. Daher sind auf Rezepten des 19. Jahrhunderts kaum Angaben zu gesetzlichen Krankenkassen vorhanden. Dennoch kam es schrittweise zu einer formalen Transformation, die die Angaben zum Patienten betraf. Ursprünglich nutzten vorrangig Apotheker patientenbezogene Angaben, die diese auf Rezepten ergänzten. Rezepte aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert enthalten daher noch sehr heterogene Angaben zum Patienten. Die klassische Kombination „Anrede, (Vorname,) Nachname“ findet man hier selten. Verzeichnet sind dagegen Rufnamen oder Beschreibungen der entsprechenden Person, etwa mithilfe von Berufsbezeichnungen oder Ortsangaben. Auf Wunsch des Patienten durfte der Arzt oder Apotheker auch einen fiktiven Namen auf das Rezept schreiben, um dessen Identität, beispielsweise bei Geschlechtskrankheiten oder anderen vorurteilsbehafteten Krankheiten, geheim zu halten [6].

Der formale Wandel der Kassenrezepte begann im 20. Jahrhundert. Der Fokus verlagerte sich auf die Korrektheit und Vollständigkeit der Patientendaten. Zahlreiche formlose Kassenrezepte aus Oberkirchberg veranschaulichen diesen Umbruch. Sie weisen häufig Korrekturen oder Ergänzungen der Patientendaten auf, die vom Apotheker vorgenommen wurden, darunter Zusätze wie „junior“ oder „senior“, Adress- und Ortsangaben sowie Namen des Ehegatten. Um Verluste auszuschließen, mussten Apotheker derartige Vorgaben der Krankenkassen befolgen. So vermerkte die Krankenkasse auf einem anderen Rezept „Kostenübernahme abgelehnt!“, da kein Geburtsdatum des Patienten angegeben war, dessen Name offensichtlich zweimal im Ort vorkam. Das Rezept wandelte sich damit zu einem Zahlschein, der bei den Krankenkassen zunächst einem Mitglied zugeordnet werden musste, bevor die Überprüfung und Kostenerstattung erfolgen konnte. Die Identifizierung des Patienten besaß höchste Priorität. Dies spiegelte sich nach und nach auf den Rezepten wider, indem der Arzt bzw. Apotheker Patientenangaben nicht mehr am Ende einer Verschreibung, sondern gleich zu Beginn notierte. Aus dieser zunächst vertraglich bedingten Transformation entwickelte sich eine ökonomische Innovation: das Kassenrezeptformular. Den Druck von Kassenformularen gaben einzelne Kassen zunächst selbst in Auftrag, um den Prozess der Rezeptabrechnung und -kontrolle zu beschleunigen. Die Apotheker profitierten von der Innovation, da alle für die Kasse relevanten Angaben gekennzeichnet waren und gegebenenfalls nur noch überprüft werden mussten. Es dauerte nicht lange, bis im Jahr 1963 die ersten amtlichen Formulare in Umlauf waren, die die Formalia auf den Kassenrezepten standardisierten und zugleich einen Fälschungsschutz gewährleisteten [7].

Abb. 4: Rezeptformularder Allgemeinen Ortskrankenkasse Laupheim (1934).

Diskussion und Ausblick

Das Forschungsprojekt wurde mit dem Anspruch begonnen, die Sprache der Rezepte zu entschlüsseln und Wandlungsprozesse zu beschreiben, um auf dieser Grundlage die Tragweite aktueller Neuerungen wie die des E-Rezeptes einzuordnen. Es konnten drei Umbrüche identifiziert werden, die die Erscheinungsform des Rezeptes prägten und auch in Zukunft voraussichtlich prägen werden.

Seit 300 Jahren existiert das Rezept als papierbasiertes, physisches Artefakt. Ob handgeschrieben, bedruckt oder als Formular, in all seinen Ausprägungsformen blieb es das zentrale Objekt für die Organisation der Arzneimitteltherapie und Abrechnung. Aufgrund dieses physischen Charakters musste die Übermittlung der darauf enthaltenen Informationen zwischen der Triade „Arzt-Apotheker-Patient“ auf persönlichem oder postalischem Wege erfolgen, womit eine bestimmte Sequenz in der Koordination der medizinischen Leistungserbringer vorgegeben war.

Diese grundlegende Art der Kommunikation und Arbeitsteilung blieb ungeachtet aller anderer Veränderungen erhalten. Neben der Rollendifferenzierung von Arzt und Apotheker war diese Verschriftlichung der Kommunikation die Basis für eine Reihe von Innovationen im Zeitablauf. Die papierbasierte Kommunikation erlaubte die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten auf überregionaler Ebene. Das Rezept wurde zu einem juristischen Instrument. Dank der Möglichkeit der Weitergabe und Ergänzung von Informationen erlaubte diese physische Form die Organisation der Kostenübernahme durch Dritte ohne Einbeziehung des Leistungsempfängers. Kosten und Erstattungen konnten detailliert überprüft werden. Das Rezept wurde damit zu einem Abrechnungsobjekt und einem Instrument zur Kostenkontrolle.

Im 19. und 20. Jahrhundert erfolgte eine zunehmende Standardisierung und Formalisierung des Rezeptes. Dies mündete in der maschinellen Lesbarkeit der Daten. Dieser erste Schritt zur informationstechnischen Verarbeitung erlaubte die millionenfache Abrechnung und Erstattung von Kosten. Allerdings überwand dieser Schritt den auf die Größe des Zettels beschränkten Informationsgehalt der papierbasierten Kommunikation nicht. In der Triade „Arzt-Apotheker-Patient“ blieb weiterhin das gedruckte Exemplar maßgeblich.

Die Digitalisierung des Arzneimittelrezeptes verspricht, diese Beschränkung des Informationsraumes und des Kommunikationsnetzwerkes in der Arzneimitteltherapie aufzuheben, und ist daher aus historischer Sicht nicht nur ein einfacher Medienwechsel, sondern eine Innovationsbasis für die Zukunft des Gesundheitssystems. Zwar kann nicht festgestellt werden, welcher Art die zukünftigen Innovationen sein werden, es kann aber festgehalten werden, dass das heutige amtliche Rezeptformular das Ergebnis eines langen Lern- und Anpassungsprozesses ist. Erst die historische Zusammenschau zeigt, welche Anstrengungen unternommen wurden, um das Rezept zu dem Koordinationsmittel zu machen, das es heute darstellt. Lern- und Anpassungsprozesse werden höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft eine Rolle spielen. Zwei Fragen werden hierbei maßgeblich sein: Welche formalen Anforderungen sind an das E-Rezept zu stellen und kann das E-Rezept langfristig das analoge Arzneimittelrezept ersetzen? Die Beantwortung dieser beiden Fragen wird die Gestaltung der vierten Transformationsphase bestimmen. |

Literatur

[1] Aktuelle Informationen zum Projekt findet man im Internet unter www.sprache-der-rezepte.de

[2] Adlung A, Urdang G, Grundriß der Geschichte der Pharmazie. Berlin 1935:85-86

[3] Seidel U, Rezept und Apotheke. Zur Geschichte der Arzneiverordnung vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Nat. wiss. Diss. Marburg 1977:9-10,22-23

[4] Rezeptkopierbücher waren im 18. und frühen 19. Jahrhundert unter anderem in Münster, Mainz und Baden vorgeschrieben. Eine Übersicht diesbezüglich erlassener Medizinalgesetze findet man bei Hirter-Trüb U, Zur Geschichte der Magistralrezeptur […]. Liebefeld / Bern 2012 (Veröffentlichungen der Schweizerischen Gesellschaft für Pharmazie; 30):33-43

[5] Das Regierungsblatt für das Königreich Württemberg im Auszuge. Eine Sammlung der in den Regierungs-Blättern des Königreichs Württemberg, vom Jahre 1806 an enthaltenen, noch ganz oder theilweise gültigen Gesetze, Verordnungen […]. Bd. 1. Stuttgart 1840:35-36

[6] Phoebus P, Handbuch der Arzneiverordnungslehre. Teil 1. Dritte, verbesserte Ausgabe. Berlin 1842:119

[7] Vordrucke für die kassenärztliche Versorgung. Deutsche Apotheker Zeitung 1963;103:867

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.