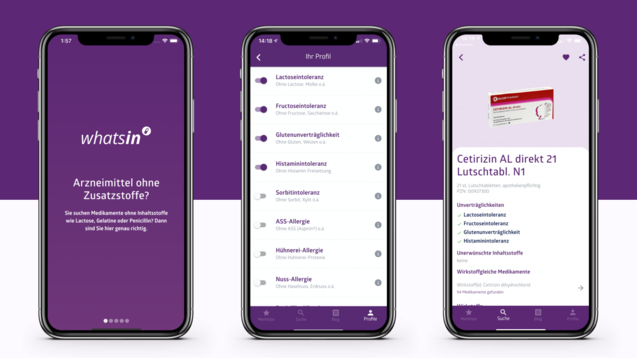

Wenngleich Whatsin vor allem eine Anwendung für Patienten ist, hat Wilke vor einigen Jahren auch eine Desktopversion für Apotheken entwickelt. Doch die Integration in den täglichen Apothekenprozess erwies sich als recht kompliziert, die Mitarbeiter mussten sich dazu erst aus der Apothekensoftware abmelden und Whatsin aufrufen. Hohe Hürden also in der praktischen Umsetzung. „Diesen Ansatz habe ich deshalb nicht weiter verfolgt“, sagt Wilke. Was nicht ausschließt, dass auch Apotheker seine App zu Informationszwecken nutzen.

Google reicht nicht

Bei allem unternehmerischen Tun hat Wilke auch andere existierende Anwendungen und Informationsquellen im Blick. So ist ihm natürlich bewusst, dass mit gängiger Apothekensoftware bei der Arzneimittelsuche bestimmte Stoffe ausgeschlossen werden können. Das ist nach seiner Einschätzung aber keine Lösung für die Fragen der Patienten, denn bei Unverträglichkeiten reagieren diese oft auch mit verwandten Stoffen. Hinzu komme, dass die meisten Arzneimittel aus einer ganzen Reihe von Wirkstoffen bestehen.

Wenngleich viele Patienten bei ihrer ersten Suche beim Thema Unverträglichkeit Google befragen, hält Wilke diese Informationsquelle nicht für wirklich sinnvoll. Die Suchmaschine stütze sich in der Regel nicht auf Primärquellen und gebe teils veraltetes oder lückenhaftes Wissen wider. „Google ist für mich kein Wettbewerber, sondern eigentlich ein Grund, warum ich Whatsin gegründet habe“, sagt Wilke, dem es mit seinem Angebot vor allem um Exaktheit geht.

Investoren meiden den Sektor

Diese Informationen nutzen derzeit über 10.000 aktive, also wiederkehrende, Nutzer. Die Zahl klingt erstmal hoch, hat aber angesichts von Millionen Deutschen mit einer Unverträglichkeit noch deutlich Luft nach oben.

Während die App für die User kostenlos ist, macht Wilke seit 2021 mit Werbung etwas Umsatz. Doc.Green, ein Unternehmen, welches den Apotheken Onlinekäufer zuleitet, taucht in seiner digitalen Anwendung als Kooperationspartner auf. „Das gibt mir einen gewissen finanziellen Spielraum“, so Wilke, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Generell ist es laut seiner Erfahrung sehr schwer für Gesundheits-Start-Ups, signifikante Gewinne zu erzielen: „Das ist eine große Herausforderung.“

Eine Herausforderung ist es auch, Investoren zu finden. „Ich bin auf mehreren Konferenzen und Pitches gewesen und habe mein Projekt vorgestellt“, so Wilke. Professionelle Investoren haben nach seiner Erfahrung jedoch einen klar festgelegten Kriterienkatalog. Erfüllt ein Start-Up nur einen dieser Aspekte nicht, falle man durchs Raster – auch wenn die Geschäftsidee aussichtsreich ist. Nischenprodukte wie Whatsin hätten so gut wie keine Chance, einen Geldgeber zu finden. Zudem seien die Renditeanforderungen der Investoren meist sehr hoch; nach Wilkes Erfahrung „wollen die mit dem zehnfachen Faktor wieder rausgehen.“

Andererseits wundert sich der Apotheker-Unternehmer, dass Millionen Euro in die Finanzierung von Arzneimittel-Botendiensten gesteckt werden, denen daraufhin mitgeteilt wird, dass ihr Geschäftsmodell gegen deutsche Gesetze verstößt.

Auf dem Weg zur Diga

Wilke lässt sich von solchen Widrigkeiten nicht abhalten. Nahezu sämtliche Ausgaben bestreitet er aus der eigenen Tasche, die Entwicklung seiner App treibt er weiter voran. Aktuell läuft an zwei süddeutschen Hochschulen eine klinische Studie mit 250 Patienten, die untersucht, welchen medizinischen Nutzen die Applikation für Patienten hat. Sollten die Ergebnisse, die Wilke im kommenden Jahr erwartet, positiv ausfallen, wäre dies eine wichtige Voraussetzung, um die Genehmigung für Whatsin als digitale Gesundheitsanwendung (Diga) zu erhalten. In dem Fall könnte er von den Krankenkassen Erstattungen für die App-Leistungen erhalten und würde damit eine neue Einnahmemöglichkeit eröffnen. Nebenbei erwähnt Wilke, dass er damit auch die Renditeerwartungen von Investoren erfüllen würde.

Allerdings ist der Weg zur Diga beschwerlich. 2021 seien die Anforderungen für eine Zulassung noch einmal erhöht worden, sagt Wilke. „Anbietern wird es nicht leicht gemacht“, fasst er seine Erfahrungen mit diesem Thema zusammen.

Trotzdem denkt er über dieses Ereignis hinaus. So hält er es für möglich, die App mittelfristig auch in anderen Ländern einzuführen. „Arzneimittelunverträglichkeiten machen ja nicht an der Grenze halt.“ Für eine derartige Expansion bedarf es aber deutlicher finanzieller Zuflüsse.

Bis dahin will er die Anwendung erstmal weiter bekannt machen und hofft, die Zahl der aktiven Nutzer in den nächsten Jahren zu vervielfachen. Berücksichtige man, dass es allein in Deutschland schätzungsweise mehr als zwei Millionen Patienten mit Histaminunverträglichkeit gebe, sei dieses Ziel durchaus realistisch – und verglichen mit der Zahl der Betroffenen eigentlich immer noch recht niedrig.

Für die Zukunft seines „Herzensprojektes“ kann sich Wilke verschiedene Szenarien vorstellen. Neben der Möglichkeit, Whatsin als Geschäftsführer, Ideengeber und Macher selber weiter voranzubringen, schließt er nicht aus, das Start-Up eines Tages an einen Investor zu verkaufen, damit dieser etwas Großes daraus macht. Eines zeichnet sich jedenfalls ab: die Arbeit wird Wilke nicht ausgehen.

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.